Von Winfried Anslinger

Der Plan: Ein unterirdisches Pumpspeicherkraftwerk

Die Einstellung des Pumpbetriebs in den saarländischen Bergwerken bewegt seit Monaten den saarländischen „Blätterwald.“ Nach Planung der RAG Planung sollen die Grubenwässer künftig kontrolliert ansteigen und in Richtung Ensdorf abfließen. Von dort aus wird im Endzustand die Entsorgung zur Saar hin erfolgen. Die voraussichtlichen Folgen dieser Pläne sind bekannt.

Weniger bekannt ist, dass nebenbei auch ein Projekt bedroht ist, auf welches nicht wenige im Saarland große Erwartungen gesetzt haben: Der Bau eines untertägigen Pumpspeicherkraftwerks.

Schon im Koalitionsvertrag der Jamaikaregierung war die Option zum Bau eines

untertägigen Pumpspeicherkraftwerks in stillgelegten Schachtanlagen des Kohlebergbaus fixiert worden. Der aktuellen Landesregierung hat dies unverändert übernommen, der vormalige Umweltminister Peter Altmaier ausdrücklich begrüßt.

Die Chance für das Saarland: CO 2 freie Energiespeicherung in aufgegebenen Kohlegruben

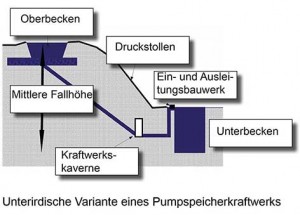

Der Plan, der von Energiewende – Mitgliedern entwickelt wurde und von der RAG in einer Machbarkeitsstudie bestätigt wurde, sieht vor, die Fallhöhe der ehemaligen Förderschächte zu nutzen, um Energie zu speichern. Wir sprechen von einem Pumpspeicherkraftwerk, nur eben unter Tage. Das Oberbecken wäre in einem ehemaligen Absinkweiher zu bauen, das Unterbecken auf dem Niveau der vormaligen Kohlegewinnung in stabilen, neu zu schaffenden Tunneln unter unbewohntem Gebiet. Die Baukosten entsprechen etwa denen eines neuen Kohlekraftwerks.

Diese Pumpspeichermethode ist nach derzeitigem Stand der Technik die billigste Möglichkeit, um große Strommengen ohne CO 2 Belastung bei hohem Wirkungsgrad zu speichern. Die Leistung ist in weniger als 1 Minute verfügbar, die Kraftwerke sind schwarzstartfähig (was bei Netzausfällen enorm wichtig ist), sie können positive wie negative Regelenergie bereitstellen, was weder Gas noch Wasserkraftwerke können und intelligente Netze nur begrenzt. Pumpspeicher werden seit hundert Jahren täglich zur Netzstabilisierung eingesetzt und sind technisch ausgereift.

Diese Pumpspeichermethode ist nach derzeitigem Stand der Technik die billigste Möglichkeit, um große Strommengen ohne CO 2 Belastung bei hohem Wirkungsgrad zu speichern. Die Leistung ist in weniger als 1 Minute verfügbar, die Kraftwerke sind schwarzstartfähig (was bei Netzausfällen enorm wichtig ist), sie können positive wie negative Regelenergie bereitstellen, was weder Gas noch Wasserkraftwerke können und intelligente Netze nur begrenzt. Pumpspeicher werden seit hundert Jahren täglich zur Netzstabilisierung eingesetzt und sind technisch ausgereift.

Neu wäre der Ort des Einsatzes. Während traditionelle Anlagen erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft verursachen und entsprechende Bürgerproteste, was lange Genehmigungszeiten und oft genug das Aus bedeutet, wären Anlagen unter Tage ohne zusätzlichen Landschaftsverbrauch machbar. Auch wären die Genehmigungsverfahren viel kürzer. Bergschäden sind nicht zu erwarten, der Bau trüge im Gegenteil eher zur Stabilisierung des Untergrundes bei.

Sie können zwar keine riesigen Strommengen speichern, doch anders als bei der power to Gas Methode liegt ihr Wirkungsgrad nicht unterhalb von 50 %, sondern im Bereich von 75 %, was sie langfristig für die Kurzzeitspeicherung und damit die Netzstabilisierung fast unverzichtbar macht. Nicht zuletzt verbilligen sie die Energiewende.

Das Saarland hätte nun – begünstigt durch seine aufgegebenen Gruben – eine einmalige Chance, im künftigen Speichermarkt ganz vorne mitzumischen. Das wird zwar erst frühestens in 7 – 10 Jahren wichtig, da die fluktuierende Einspeisung der erneuerbaren Energien vorher mit Flexibilisierung der Netze aufgefangen werden kann, doch danach werden Speicher immer wichtiger, weil sich nicht alles abregeln lässt. Wenn man bedenkt, dass allein die Bauzeit solcher Anlangen 7 Jahre beträgt, ist das so lange nicht hin.

Der Nordschacht bei Falscheid

Blick auf die Anlage Nordschacht des Bergwerks Saar zwischen Lebach und Saarwellingen am Fuße des Hoxberges im Lebacher Stadtteil Falscheid. Der Nordschacht war bis zum 30. Juni 2012 mit 1.750 Meter Teufe der tiefste noch betriebene Schacht Europas.

Was ist bisher passiert? Aufgrund der Ausstiegsvereinbarungen hat die RAG zunächst fast alle Kohleschächte an der Saar zubetoniert. Einzig der Nordschacht bei Falscheid wurde ausgenommen, um dort langfristig ein Pumpspeicherwerk zu bauen.

Vielleicht kam die Idee fürs Saarland zu spät. Vielleicht liegen wir zu weit entfernt von den Entscheidungszentren im Ruhrrevier. Oder unsere Landesregierung hat nicht entschieden genug interveniert, was gegenüber der RAG ja nichts Neues wäre. Jedenfalls ist der Nordschacht bei Falscheid als einzige Option verblieben.

Diese Option hat Vorteile. Die ehemalige Grube liegt nämlich nur 12 Kilometer vom Netzknotenpunkt Uchtelfangen entfernt, der bundesweit Bedeutung hat, weil hier die Höchstspannungsebene von 360 KV anliegt. Von Uchtelfangen aus können die wichtigsten Wirtschaftszentren Westdeutschlands erreicht werden: Rheinland, Ruhr, Rhein-Main Gebiet, Rhein Neckar und Stuttgart. Ein idealer Einspeisepunkt, um bundesweit ins Geschäft zu kommen.

Doch leider scheint es nichts zu werden mit dem einzig verbliebenen saarländischen Speicherprojekt. Steigt der Wasserspiegel im Nordschacht weiter an, kann man den Bau einer solchen Anlage vergessen. Das nachträgliche Auspumpen wäre viel zu teuer und zeitaufwändig.

Die Zeit drängt. Innerhalb der nächsten Monate muss gehandelt werden. Gelingt es nicht, die Pumpen wieder anzustellen, müsste zumindest schnell eine Abdichtung der Schachtanlage gegen das eindringende Wasser erfolgen. Dies wäre nach Auskunft von RAGmit einem Kostenaufwand von ca. 3 – 4 Mill € möglich.

Das Problem: Die Gespräche drehen sich im Kreis. Jeder potentielle Geldgeber (Land, Bund, Bundesforschungsministerium) wartet auf die jeweils anderen. Zwar sind alle auf Befragung hin an dem Projekt interessiert, aber keiner will den ersten Schritt tun. Um dieses Koordinationsproblem zu beseitigen, hat die grüne Landtagsfraktion eine parlamentarische Anfrage gestellt, die im Umweltausschuss behandelt wurde. Ergebnis steht derzeit noch aus.

Der Wortlaut der Anfrage im Landtag

- Die saarländische Landesregierung hat beim Kohleausstieg den Nordschacht bei Falscheid von der endgültigen Stilllegung und Verschließung ausgenommen. Grund dafür war der politische Wille, die Option eines künftigen untertägigen Pumpspeicherwerks als Kurzzeitspeicher in einem künftigen Stromversorgungsnetz zu erhalten. Verfolgt die Landesregierung weiterhin das Ziel, mittelfristig einen saarländischen Beitrag zur Netzstabilisierung in einem künftigen, von fluktuierenden Angebots und Nachfrageszenarien geprägten Energieversorgungssystem zu ermöglichen?

- Der frühere Bundesumweltminister Peter Altmaier hat während seiner Amtszeit die Zusage gegeben, sich im Rahmen der Fortentwicklung des EEG für Rahmenbedingungen einzusetzen, die einen wirtschaftlichen Betrieb von neu zu bauenden Pumpspeicheranlagen ermöglichen. Da er die Bedeutung von preisgünstigen Kurzzeitspeichern mit hohem Wirkungsgrad im Zusammenhang mit dem Aufbau intelligenter Netze bei der weiteren Entwicklung eines Stromversorgungssystems, das auf erneuerbaren Energien basiert, erkannt hat, und allein die Bauzeit solcher Anlagen 7 Jahre erfordert, sah er kurzzeitigen Handlungsbedarf.

Inzwischen hat die Ressortzuständigkeit gewechselt. Welche Schritte hat die Landesregierung gegenüber dem neuen Ressortchef Sigmar Gabriel unternommen, um die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen? - Durch die Einstellung des Pumpbetriebs in fast allen saarländischen Gruben kommt es großflächig zum Wasseranstieg. Davon ist auch der Nordschacht bei Falscheid betroffen. Aufgrund des Ausstiegskonzepts von RAG ist dies der einzig verbliebene Schacht, der unserem Bundesland eine Option für einen untertägigen Stromspeicher bietet. Besteht der politische Wille, diese Chance zu erhalten?

- Aufgrund des Grubenwasseranstiegs besteht dringender Handlungsbedarf. Bis Mai muss eine Finanzierung gefunden werden, um die Sicherung der Schachtanlage gegen eindringendes Wasser zu installieren. Als Geldgeber kommen in Frage: das Land, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Forschungszentrum Jülich. Haben die Landesregierung und der derzeitige Eigentümer der Schachtanlage Anträge gestellt, die kurzfristig Mittel zur Finanzierung einer solchen Maßnahme zu erhalten?

- Der Bau untertägiger Stromspeicher in ehemaligen Bergwerken stellt einen innovativen Ansatz zur vergleichsweise preisgünstigen Netzstabilisierung dar und hat eine weit über das Saarland hinaus reichende Bedeutung, weil Eingriffe in Natur und Landschaft geringer, Genehmigungszeiten kürzer und technologiebedingte Risiken (wegen fehlender Oberbecken) niedriger sind als bei herkömmlichen Pumpspeichern. Sie sind derzeit noch nicht wirtschaftlich zu betreiben, können künftig jedoch eine wichtige Rolle spielen, weil sie hohe Wirkungsgrade mit der Fähigkeit verbinden, negative Regelenergie aus den Netzen zu nehmen und negative Strompreise zu vermeiden. Teilt die Landesregierung diese Einschätzung und wurde dies dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie vorgetragen?

- Sieht die Landesregierung eine Chance, auf Bundesebene auf die Fortentwicklung des EEG dahingehend Einfluss zu nehmen, dass durch entsprechende Einspeisevergütungen oder Kapazitätsregelungen die Voraussetzungen für das Projekt im Nordschacht geschaffen werden?

Welchen Betrag wird die Landesregierung bereitstellen, um den Nordschacht zu retten? - Ist die Landesregierung bereit, notfalls allein die Finanzierung zu übernehmen, falls sich kurzfristig kein anderer Projektträger findet? oder zumindest in Vorlage zu treten?