Die Energiewende Saarland e.V. begrüßt, dass die saarländische Landesregierung konkretisiert, wie sie ihren Klimaschutzverpflichtungen nachzukommen plant. Allerdings sind die im Klimaschutzkonzept formulierten Ziele zu wenig ambitioniert.

Die Landesregierung hat im Juli 2025 nach zweijähriger Arbeit ein 350 Seiten langes Klimaschutzkonzept mit 180 Maßnahmen vorgestellt, mit denen die Ziele des saarländischen Klimaschutzgesetzes, 65 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 und Klimaneutralität bis 2045, erreicht werden sollen.

Die vorgestellten Maßnahmen umfassen ein Kostenvolumen von 1,3 Milliarden Euro. Hierbei soll das meiste Geld (1,2 Milliarden Euro) in den klimafreundlichen Umbau der saarländischen Stahlindustrie fließen. Durch deren Transformation hin zu „grünem Stahl“ verspricht sich die Landesregierung die größte Einsparung an klimaschädlichen Treibhausgasen.

Weiterhin strebt das Saarland eine Vorbildfunktion an und will mit der energetischen Sanierung der eigenen Liegenschaften bis 2035 annähernd klimaneutral werden. Rund 90 Millionen will die Landesregierung dafür bis 2030 investieren. Demnach verbleiben nur noch 10 Millionen Euro, d.h. knapp 0,8 Prozent der Gesamtsumme, für die übrigen Maßnahmen, was deren Stellwert erahnen lässt.

Für folgende sieben Sektoren sind im Klimaschutzkonzept Ziele formuliert und adressiert:

1. Energiewirtschaft

Die Energiewirtschaft soll den nationalen Plänen folgend weitgehend auf den Einsatz erneuerbarer Energien umgebaut werden – insbesondere durch das Umsetzen von Bundesprogrammen im Stromsektor mit dem Einsatz von Wind- und Sonnenkraft. Hierzu wurden zwei Lotsenstellen im Energieministerium geschaffen, die innerhalb der Landesregierung sowie vor allem für die Kommunen beratend tätig sind. Sie prüfen und bewerten Fragestellungen zum Einsatz der Wind- und Solarenergie.

2. Industrie

Neben der grünen Transformation der Stahlindustrie sollen weitere Maßnahmen im Bereich der industriellen Abwärmenutzung helfen, Energie zu sparen und die Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Hierzu sollen die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung untersucht werden.

3. Verkehr, Mobilität

Beim Verkehr soll im Wesentlichen die Transformation hin zu E-Mobilität durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur verbessert werden. Auch die Verdopplung des ÖPNV-Ausbaus und der Ausbau der Fahrradinfrastruktur sind als Ziele definiert, wobei ein Finanzierungsvorschlag hierfür fehlt.

4. Gebäude

Im Gebäudesektor sollen die Bürgerinnen und Bürger durch ein Programm zur Energieberatung zu mehr Investitionen in Wärmeschutz, erneuerbare Energien und klimaschonende Heizsysteme überzeugt werden. Hierfür sollen hauptsächlich die Förderprogramme des Bundes beworben werden.

5. Landwirtschaft

Im landwirtschaftlichen Sektor bezieht sich das Klimaschutzkonzept auf den saarländischen Entwicklungsplan für den ländlichen Raum. Entsprechend diesem stellt das Saarland in den kommenden Jahren europäische und nationale Fördermittel zur Verfügung, um den ökologischen Landbau zu fördern sowie die landwirtschaftlichen Betriebe zu Investitionen in umwelt- und klimaschützende Technik zu bewegen.

6. Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Neben den klassischen Abfall- und Wiederverwertungsketten im Bereich Müllentsorgung werden hier drei relevante Aufbauziele benannt:

• Bildung einer Struktur, die alle Aspekte der Circular-Economy umfasst

• Einsatz von Recyclingbaustoffen in möglichst hochwertiger Form

• CO2-Abscheidung aus den Rauchgasen der AVA Velsen und des AHKW Neunkirchen im Rahmen einer „Carbon-Management-Strategie“.

7. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft

Betont wird der Erhalt und Schutz von Forstflächen sowie von Mooren als wichtige Kohlenstoffsenken. Hier bezieht sich die Landesregierung weitgehend auf die Umsetzung von Bundeprogrammen.

Viele der 180 vorgestellten Maßnahmen beschreiben Arbeitsaufträge an die kommunalen Verwaltungen und die Landesverwaltung, um effiziente Möglichkeiten des Klimaschutzes zu entwickeln. An den Ergebnissen und daraus folgenden Klimaschutzmaßnahmen wird sich die Wirksamkeit des Konzeptes messen lassen müssen. Zu hoffen bleibt, dass sich besonders in der saarländischen Bevölkerung ein Umdenken zu hinreichenden Klimaschutz entwickeln wird.

Was gänzlich fehlt, ist eine Initiative zur Transformation der zu einseitig auf die Automobilindustrie ausgerichteten Wirtschaft hin zu den zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen in den Bereichen Wohnungsbau, Maschinen- und Fahrzeugbau, der Elektrotechnik sowie der Heizungs- und Verfahrenstechnik.

Quelle: Klimaschutzkonzept Saarland 2025

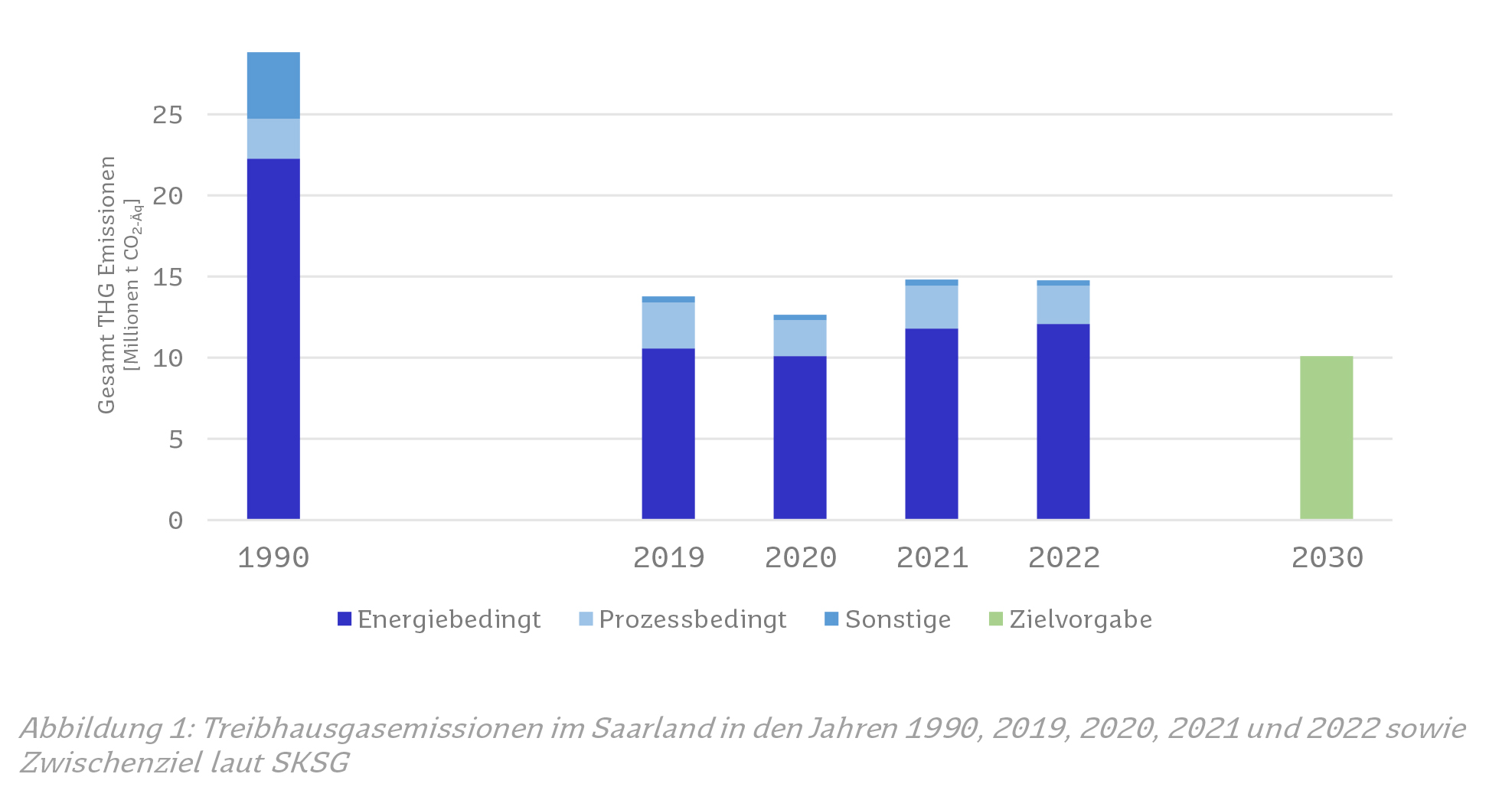

Positiv ist, dass die CO2-Bilanzen künftig vom statistischen Landesamt und dem IZES regelmäßig erstellt werden sollen. Die im Klimaschutzkonzept dargestellte Klimabilanz der vergangenen drei Jahre zeigt aber auch entlarvend, dass die Treibhausgasemissionen wieder ansteigen und die im Klimaschutzgesetz ausgegebene Zielmarke von 65 Prozent auf der Basis von 1990 für das Jahr 2030 deutlich verfehlt werden. Immerhin ist zu erwarten, dass die Transformation des Industriesektors mit oder ohne grünen Wasserstoff zu einer erheblichen CO2-Reduktion Mitte der 2030er Jahre führen wird.

Besonders erschreckend ist aus Sicht des Vereins die Tatsache, dass als Ziel für 2030 (bezogen auf 2020) lediglich eine Reduktion um ca. 20 Prozent angestrebt wird.

Fazit:

Es ist zu begrüßen, dass ein Konzept mit Maßnahmen und Zielen vorliegt, mit dem in den folgenden Jahren gearbeitet werden kann – auch wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen die selbst gesteckten und zu unambitionierten Ziele aus jetziger Sicht vermutlich sogar noch verfehlt werden.

Zudem ist die starke Fokussierung auf die Wasserstoff-Transformation der Stahlindustrie mit Risiken behaftet. Im Falle von Verzögerungen hätte das zur Folge, dass die Ziele erheblich verfehlt würden. Auch deshalb sind ehrgeizigere Maßnahmen in den anderen Sektoren einzufordern. Wichtig ist, dass die Bilanzierung der Klimaemissionen erfolgt und beschleunigt wird, da der jährliche Treibhausgaswert der Klimabilanz der Gradmesser für alle Bemühungen im Bereich Klimaschutz ist. Die weitere Entwicklung werden wir auf jeden Fall weiter kritisch-konstruktiv begleiten.